CulturaCuneoIntervisteTorino

Mai visto il mare, intervista con Lucia Berardi

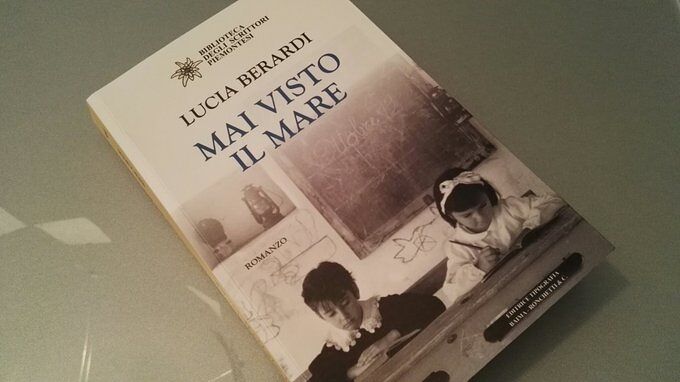

Il romanzo d’esordio di Lucia Berardi si chiama Mai visto il mare, Baima e Ronchetti Editori, e prende le mosse dalle splendide colline dell’Alta Langa, per poi spostarsi a Torino.

Siamo negli anni ’50 e una famiglia di contadini prende una “venturina”, un’orfana da accogliere come figlia ma in realtà con l’obiettivo (dichiarato) di avee un aiuto in più nei campi e con gli animali. Tra la giovane Mara, che ama studiare, e il fratello acquisito Vincenzo, che è bravo a disegnare, nasce un rapporto che rimarrà indissolubile negli anni seguenti, anche a distanza. Come sempre trovate qui la recensione completa del libro.

Lucia Berardi ha risposto alle mie domande.

Il tuo romanzo d’esordio raccoglie moltissimi temi. Perchè hai deciso di raccontare questa storia?

Avevo tante cose da dire: volevo ricordare luoghi, incontri, esperienze ed emozioni che, in tempi diversi, hanno segnato la mia vita. Volevo parlare dei cambiamenti vissuti dalla mia generazione, ma non mi sentivo di scrivere un racconto autobiografico.

La storia è nata da un’immagine che mi si è presenta alla mente, senza che l’avessi cercata: la cucina di una casa di campagna, in Alta Langa, dove andavo da piccola, ospite di parenti di mia madre.

In quella cucina che ormai non c’è più, ho “incontrato” i miei personaggi, Vinx e Mara. Non li avevo mai visti, prima, eppure erano lì, vivi e presenti. Sono stati loro a dirmi dove andare.

Ci spieghi chi era una “venturina”?

“Venturina” è una parola antica, legata a un mondo scomparso, da non rimpiangere (per aspetti come questo).

È un termine dialettale, per indicare una bambina nata da genitori ignoti e cresciuta, di solito, in un istituto religioso. Una trovatella.

All’inizio degli anni ‘60, nelle Langhe, l’uso di prendere uno di questi bambini o bambine per farsi aiutare in cascina era già un residuo del passato.

Il nuovo diritto di famiglia ha poi abolito quel tipo di affido, non sempre attento ai bisogni dei minori; i pregiudizi sui “figli di nessuno” sono durati più a lungo.

Come detto i temi sono tanti. Qual è quello a cui tieni di più?

Credo che il tema centrale sia quello della crescita e del cambiamento, in condizioni difficili. Mara e Vinx, in modi diversi, sono mossi da un bisogno di affermazione, di riscatto. Il mare che non hanno mai visto rappresenta le loro aspirazioni, il desiderio di un orizzonte più ampio.

Non ho certo vissuto le stesse difficoltà, ma ho sognato anch’io di uscire dal guscio, di rompere con il passato per creare qualcosa di nuovo.

Nel racconto, forse, c’è un po’ di nostalgia per quella speranza, che allora molti giovani condividevano.

Il figlio di Mara, Matteo, nasce con quello che veniva definito “labbro leporino”. Come mai hai inserito questa caratteristica così specifica nella vicenda?

Mi pare che i casi di labio-palatoschisi, negli anni ’60, fossero più frequenti di oggi. O forse, semplicemente, non erano corretti in modo adeguato.

Ricordo di aver avuto una compagna di scuola con quel difetto. Ricordo la compassione venata dal pregiudizio nei suoi confronti. Si diceva “ha il labbro leporino”, come se fosse stata una colpa. Credo che l’idea mi sia venuta di lì. È servita a connotare una mentalità gretta, ignorante, ma è stata anche un mezzo per muovere la storia: a causa del labbro difettoso, Mara deve lottare per suo figlio, è costretta a cambiar vita.

C’è qualcosa di autobiografico nella vicenda che racconti?

Come ho già detto, si tratta di una storia inventata, molto diversa della mia.

Eppure contiene parti di me, di persone a me vicine, dei nostri vissuti e dei nostri pensieri. Ci sono luoghi che amo, profumi, rumori, vecchie canzoni. Persino sapori.

Inserire tutto questo in una storia mi ha aiutata a prendere la giusta distanza da un materiale che forse mi coinvolgeva troppo.

Qual è il tuo rapporto con il territorio che hai raccontato?

Sono nata e cresciuta in un quartiere di periferia. Mia madre, invece, veniva da Bonvicino, il paese dell’Alta Langa di cui parlo nel romanzo senza nominarlo. Da bambina viveva con il padre e due fratelli in una cascina isolata, che chiamavano Tajà, la Tagliata. Mi ci portò quando avevo sette anni: era un posto selvaggio, pieno di rovi, abitato da uccelli e faine. Mi parve bellissimo. In quei brevi soggiorni, noi stavamo all’Obbio, una frazione vicina, e per me era il paradiso.

Così è nato un rapporto d’amore con un territorio che in fondo non mi apparteneva e che ormai non esiste, se non in una dimensione onirica.

L’Atlante marocchino – in tempi abbastanza recenti – per me è stato un incontro quasi altrettanto emozionante. Nonostante le differenze, mi ha ricordato le Langhe di allora: lo stesso silenzio, il buio, una sorta di purezza legata alla vita povera, scandita da ritmi arcaici.

Ho cercato di dipingere questi luoghi con sobrietà, senza indulgere a celebrazioni. Ogni purezza, vista da vicino, rivela zone d’ombra.

E poi, nel romanzo come nella mia vita, c’è Torino. Da ragazzina non l’amavo particolarmente; ho scoperto la sua bellezza più tardi.

Per Mara, Torino è il grigiore della fabbrica, è lotta, umiliazione, lavoro avvilente. Ma è anche luogo d’incontri e di nuove opportunità.

Le Langhe sono l’infanzia, Torino è la vita adulta con le sue complessità.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese